갑신정변 3일간에도 합종연횡 거듭

閔씨 일파 권력유지위해 친청노선 택해

이선민기자 smlee@chosun.com

조선의 개화가 본격화된 1880년대 조정을 움직이고 있던 유력 정파는 온건개화파, 급진개화파, 민씨(閔氏) 일파, 대원군(大院君) 일파 등 4개였다.

적극적인 개화 정책을 추진하는 ‘개화파’는 개화의 방법론과 모델을 놓고 다시 두 파로 나뉘었다.

‘온건개화파’는 서양의 과학기술만을 받아들이고 정신문화는 거부하는 ‘동도서기론(東道西器論)’을 내세웠으며, 중국 청(淸)나라가 서양의 근대기술을 도입하여 자강(自强)을 도모하려던 양무운동(洋務運動)을 모델로 했다.

김홍집(金弘集) 어윤중(魚允中) 김윤식(金允植) 이조연(李祖淵) 등이 대표적인 인물로 이들은 40대를 전후한 나이로 정국을 주도하는 위치에 있었다.

한편 ‘급진개화파’는 서양의 과학기술은 물론 정신문화까지 받아들이자는 입장으로, 구미(歐美) 자본주의 국가를 본떴던 일본의 메이지 유신(明治維新)을 모델로 했다. 김옥균(金玉均)을 필두로 박영교(朴泳敎)-박영효(朴泳孝) 형제 서광범(徐光範) 홍영식(洪英植) 등이 핵심 인물로 당시 20대 후반~30대 전반으로 정부 각 부서에서 실무자로 활약하고 있었다.

‘온건개화파’와 ‘급진개화파’의 가장 큰 차이는 정치체제와 유교(儒敎)의 역할을 둘러싼 입장이었다. 급진개화파는 양반 지배체제를 타파하고 백성의 정치 참여를 확대하며 유교의 틀을 벗어나야 한다고 주장했다.

반면 온건개화파는 여전히 양반 지배체제와 유교의 틀 안에서 부국강병(富國强兵)을 추구했다. 즉 급진개화파가 ‘근대 국민국가’를 지향했다면, 온건개화파는 ‘계몽군주 체제’를 선호했던 것이다.

급진개화파는 자신들을 ‘개화당(開化黨)’·‘독립당(獨立黨)’, 온건개화파를 ‘수구당(守舊黨)’·‘사대당(事大黨)’이라고 불렀다. 그러나 온건개화파 역시 ‘수구’나 ‘사대’를 추구한 것이 아니었다. 그보다는 개화의 방법론을 둘러싼 차이였기 때문에 그 같은 호명(呼名)은 정치 공세의 하나였다고 할 수 있다.

민비(閔妃)를 둘러싸고 있는 민씨 일파는 민태호(閔台鎬) 민영목(閔泳穆) 민영익(閔泳翊) 민응식(閔應植) 등 이른바 ‘4민(閔)’이 중심을 이루고 있었다. 이들은 개항을 이끄는 등 개화에 적극적이었지만, 더 큰 목적은 자파(自派)의 권력 유지였다.

1882년 임오군란(壬午軍亂)으로 정권에서 밀려날 위기에 처했다가 청나라 군대의 도움으로 이를 넘기자 친청(親淸) 노선을 택했고, 급진개화파와 정치적 입장을 같이했던 민영익이 그들과 갈라선 것도 이 때문이다.

대원군 세력은 1873년 11월 대원군이 정권을 내놓고 물러난 후 정치 일선에서 밀려나 있었다. 그러나 고종의 친형인 이재면(李載冕), 대원군의 둘째 형 정응(晸應)의 아들 이재원(李載元)과 이재완(李載完), 대원군의 조카뻘인 이재순(李載純) 등을 중심으로 재기의 기회를 노리고 있었다. 이들은 개화에는 소극적이었고, 역시 자파 세력의 확대에 가장 중점을 두었다.

갑신정변 사흘 동안도 이들 세력은 합종연횡을 거듭했다. 먼저 정변을 일으킨 급진개화파는 민씨 세력을 밀어낸 후 온건개화파 일부와 대원군 일파를 끌어들여 혁명정부를 구성했다.

그러나 사흘째 되는 날 청나라 군대를 등에 업고 반격에 성공한 민씨 일파는 급진개화파를 제거하고 다시 정권을 잡은 후 온건개화파, 대원군 일파의 일부와 제휴했다.

이데올로기시대 붕괴후 다시 온 세계화시대…

우리 내부 들여다 보면 역사 반복 절로 생각나

울창한 수풀 속에선 산의 모습을 제대로 볼 수 없는 법. 멀리 떨어져 바라볼 때 그 진면목이 눈에 들어온다.

“그대들이 잠자고 꿈꾸며 세상사에 개의치 않는 동안에 조선의 오랜 적인 일본인은 지금 당신들이 보고 있는 낯선 서양 사람들의 기술을 배우기에 분주했다.”

갑신정변이 일어나던 1884년부터 러일전쟁이 일어나던 1904년까지 이방인의 눈으로 조선의 영욕을 지켜본 미국인 앨런(Horace N. Allen, 1858~1932)의 진단이다.

100년 전 우리 역사 시계의 시계추가 “똑이요 딱이요” 하며 유유자적하고 있을 때, 일본의 그것은 “똑딱똑딱” 바쁘게 움직였다는 말이다.

그가 우리의 정수리에 놓은 일침은 더 뼈아프다. “일본인들은 지난날 자기에게 문명을 전해 준 스승의 나라를 정복했다. 한때는 저들의 선생이었으나 지금은 늙어빠진 퇴역이 된 지금의 왕조에게 여러분들은 무엇을 더 이상 기대할 수 있겠는가?”라고….

메이지 유신의 주역들이 일본과 일본인을 근대 국민국가와 국민으로 거듭나게 하는 데 성공한 반면, 이 땅의 사람들은 좌절의 역사를 써야만 했다.

우리의 지도층은 ‘국민국가 만들기’(nation building)에 실패해서 나라를 식민지로 전락하게 했다. 백성(百姓)은 국민(國民), 나아가 시민(市民)으로 거듭나지 못해 ‘천황폐하의 신민(臣民)’이 되어버렸다.

한 세기 전 국민국가 형성의 시기에 ‘서세동점(西勢東漸)’이란 또 다른 세계화의 충격이 동아시아 지역에 도래했을 때, ‘시간의 경쟁’에서 낙오한 것을 부인할 수 없다.

물론 우리 선조들이 수수방관만 한 것은 아니다. 국사 교과서는 말한다.

조선 후기부터 근대 지향적 실학사상과 자본주의의 싹이 트고 있었으며, 개항 이후에도 갑신정변, 갑오경장(1894~1896), 독립협회운동(1896~ 1898), 광무개혁(1897~1904)과 같은 개혁운동과 동학농민봉기(1894), 을미의병(1895), 을사의병(1905)과 같은 반침략 운동이 일어났지만, 서구 제국주의 열강과 이를 모방한 청나라와 일본의 침략 때문에 자주적인 근대국가 수립에 실패했다고 말이다.

하지만 손바닥으로 해를 가릴 수는 없는 법. 애국주의 내지 민족주의적 입장에서의 감싸안기나 외세에 책임 미루기만으로 우리의 마음이 편해질 수는 없다.

해방 후 허송한 역사 시간을 되돌리기 위해 “바쁘다 바빠”와 “빨리빨리”를 입에 달고 분초를 다투며 앞뒤를 가리지 않고 돌진한 오늘의 우리에게도 한 세기 전 조선 사람들이 이루려다가 실패한 목표는 여전히 달성해야 할 미완의 과제로 남아 있다.

이데올로기 시대의 붕괴와 함께 다시 한번 밀어닥친 세계화의 시대를 맞아, 오늘 우리의 내부를 들여다보면, “역사는 반복하는가”라는 말이 절로 떠오른다.

한 세기 전 난맥상은 지금 우리가 겪고 있는 복마전의 태아적 원형(embryonic prototype)이다. 남북 분단은 논외로 하더라도 ‘보수와 진보’ ‘친미와 반미’로 나누어진 우리 안의 이분법은 한 세기 전 ‘개화와 수구’ ‘친일과 반일’의 분열과 다를 바 없어 보인다.

역사의 시간은 우리를 기다려 주지 않는다. 역사에서 교훈을 찾지 못하는 자에게 미래는 없다. 세계사의 시계는 “똑딱똑딱” 가고 있는데 우리는 또 한번 “똑이요 딱이요” 하고 있는 것은 아닐까? 우리에게 주어진 역사의 시간을 다시 허송하는 어리석음을 거듭하지 않기 위해 한 세기 전 참담한 실패의 역사를 찬찬히 곱씹어 보자.

근대 국민국가 만들기와 제국주의 열강의 침입에 맞서 나라 지키기라는 이중의 과제를 짊어졌던 한 세기 전 이 땅의 사람들처럼 오늘의 우리도 동시대 다른 나라 사람보다 훨씬 무거운 책무를 어깨 위에 짊어지고 있다.

그 하나는 지난 세기가 남긴 숙제인 ‘국민국가 만들기’와 이를 넘어선 ‘아시아와 더불어 살기’이며, 다른 하나는 ‘국민을 넘어 시민으로 거듭나기’이다.

(허동현·경희대교수)

3일만에 끝난 ‘친일 쿠데타’

혁명의 실패뒤엔 민중의 분노만… 나라는 淸의 손으로

120년 전의 갑신년 12월 26일. 정변 사흘째의 아침은 낮은 구름 속에 묻혀 있다. 고종은 혁신정치를 천명하는 대정유신조서(大政維新詔書)를 선포한다. 잠시 후면 청군의 포성에 밀려 완전히 휴짓조각이 되어버릴, 역사에 그 흔적조차 남기지 못하게 될 ‘유신’ 선포였다.

노회한 제국 청나라는 조금도 멈칫거리지 않았다. 전날 저녁 선인문 앞 군사 시위를 시작으로 작전이 시작됐다. 야심만만한 청년 장수 위안스카이는 6일 아침 창덕궁으로 환궁해 있던 고종에게 봉서를 보냈다. 군사작전이 멀지 않았음을 알리는 서신이었다. 다케조에 일본 공사에게도 같은 내용의 편지가 전해졌다. 청나라는 일본과의 군사 충돌을 원하지 않는다. 그러나 실상 그것은 선전 포고였다.

혁명의 불길이 치솟았던 시간으로부터 사흘이 채 지나지 않은 오후 3시쯤이었다. 마침내 창덕궁의 하늘 위로 청군이 쏟아붓는 포성이 터지기 시작했다. 전쟁의 시작이었다. 바로 그 시각 서재필이 거느리고 있던 사관생도들은 장전도 안 되고 발사도 안 되는 이름뿐인 총기들을 재조립하거나 수선하고 있었다.

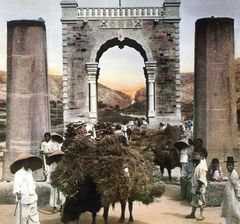

▲ 서울의 외교사절들 19세기 말~20세기 초 서울에 와 있던 각국 외교사절은 서로 경쟁과 협조 관계를 맺으며 자기 나라의 국익을 추구했다. 사진은 1903년 알렌 미국 공사의 초청으로 정동 미국공사관에서 회의를 가진 후 기념촬영한 것이다. 오른쪽 두 번째부터 차례로 독일·프랑스·미국·청국·영국 공사이고, 왼쪽에서 두 번째가 러시아 공사다.

박영효가 신식 군대를 양성할 당시 조직해 두었던 군사가 있었으나 밀린 봉급부터 달라고 흥정을 할 정도로 신념 없는 군사들이었다. 정변의 주역들에겐 돈도 없었다. 그들이 갖고 있는 것이라곤 시대보다 빨랐던 이상과 그와는 어울리지 않게도 외세를 등에 업은 폭력뿐이었다.

군주는 포성이 가까워지는 가운데 창덕궁 뒤편 비원의 연경당으로 피신했다. 화약 냄새가 코를 찌를 무렵 옥류천 뒤편 북창문을 거쳐 북관묘로 몸을 피했다. 개화당에 뒷덜미를 잡힌 군주는 허겁지겁 창덕궁을 나온 뒤 경우궁에서 계동궁으로 떠밀리다 다시 돌아왔지만, 결국 또 궐 밖으로 달아나야 했다.

잘 훈련된 일본군 100명이면 청군 1500명은 문제가 없다고 호언장담하던 다케조에였다. 하지만 막상 청군의 공격이 시작되자 이 전쟁이 과연 본국의 이익에 부합할지 확신을 잃어버린다. 그렇다. 조선을 놓고 청과 일이 진짜 전쟁을 벌일 시기는 아직 무르익지 않았다.

일본군 30명이 청군의 총탄에 목숨을 잃었다. 다케조에는 후퇴를 결정하고 만다. 일본의 손을 잡고 시작한 혁명. 일본의 손에 의해 정변으로 끝나는 순간이다. 끝까지 싸워 달라는 개화파의 절규는 공허하다. 일본은 조선을 위해 싸울 이유가 없다. 그들은 다만 그들의 조국을 위해 후퇴할 뿐이다.

개화파에 남은 것은 이제 군주뿐이었다. 김옥균은 군주에게 함께 인천으로 가자고 요구한다. 군주를 인천으로 옮겨가기만 한다면 일본의 지원을 다시 얻을 수 있을지 모르고, 잘 하면 일본까지 데려가 망명정부를 꾸릴 수 있을지도 모른다. 이 어마어마한, 정변의 마지막 순간 거의 도착에 빠져버린 듯한 김옥균의 요구는 군주에게는 되돌이킬 수 없는 분노로 남는다. 난세의 군주였지만 적어도 군주가 지켜야 하는 것이 무엇인지를 알았다.

“너희들을 따르지 않을 것이다!”

군주는 그렇게 개화파를 버렸다. 김옥균은 군주 앞에 무릎을 꿇고 눈물을 쏟는다. 이제 곧 천하대역죄인이 될, 그의 부모와 아내와 아이들은 몰살을 당하게 될, 그리고 자신은 10여년의 망명객이 될 것이며, 망명지 일본에서도 버림받은 후 결국 중국 상하이에서 조선정부가 보낸 암살자에게 목숨을 잃을, 그러나 군주를 사랑하였고 조선의 강대한 힘을 꿈꾸었던 김옥균은 이렇게 군주와 마지막 작별을 했다. 박영효 서재필 서광범 등이 김옥균과 함께 후퇴하는 일본군을 쫓아갔다. 군주의 곁에는 이제 청군과 군중들에 의해 목숨을 잃게 될 홍영식 박영교만 남았다.

실패한 혁명 뒤에 남은 것은 군중의 분노뿐이다. 거리는 살육으로 뒤덮인다. 일본인과 개화파들, 그들의 가족은 보이는 대로 습격을 당한다. 김옥균의 집과 일본 공사관은 성난 군중의 손으로 불타올랐다. 정변의 일원이었던 서재필은 훗날 그의 회고록에 이렇게 썼다. “3일 동안 성공한 듯 보였던 혁명의 제일 큰 패인은 그 계획에 까닭도 모르고 반대하는 일반 민중의 무지몰각이었다.”

그러나 혁명의 제일 큰 패인은 민중의 무지몰각이 아니라 민중을 무지몰각하다고밖에 생각하지 못했던 그들에게 있었으리라. 민중이 바라는 것은 희망과 힘이지 살육과 외세가 아니었다. 적어도 일본은 아니었다. 백성들은 아직도 일본이 대원군의 척화비를 철거했던 사실을 기억했다.

대원군 집권 때의 모든 혼란에도 불구하고, 그때보다 더욱 부패하고 더욱 무력해진 듯 보이는 정권에 대한 불만 때문에 대원군이란 인물은 그리움이 되었다. 군주를 잡아가둔 개화파의 정변은 그 그리움으로부터 솟아난 분노가 되었다. 소수 개화파의 불길로 시작된 혁명은 민중이 되갚은 불길 속에서 실패한 정변으로 끝난다.

1905년 외교권과 사법권을 일본에 넘기는 을사조약이 맺어진 후 ‘시일야방성대곡’을 쓴 장지연은 갑신정변으로부터 10여년이 지난 후 ‘과거의 상황’이란 논설에서 이런 말을 남긴다.

“갑신년 겨울 개혁파는 급격한 유신을 일으켜 마침내 일대 결렬을 낳고 청·일 양국의 갈등만 낳게 해서 사태는 더욱 긴장됐다. 이제까지 일으켜 놓은 약간의 개화사업마저 수포로 돌아가 버렸으니 결국 오늘날의 슬픈 지경을 여기까지 이르게 했다.”

120년 전 외국 군대가 제 나라 이익을 위해 포화를 쏟아붓던 서울. 지금 그 아픈 기억은 누가 얼마나 지켜가고 있을까. 2004년 북핵문제와 한반도 긴장을 논의하는 6자회담은 서울이 아닌 베이징에서 열렸다. 중국과 일본, 미국과 러시아가 남북한을 둘러싸고 앉았다.

조선을 놓고 청군과 일군이 맞불을 놓고 미국과 영국, 그리고 독일이 냉정하게 셈속을 차렸던 그 사흘은 과거완료형으로 끝났던 것일까. 청나라라는 거대 외세로부터 벗어나 강력한 자주 조선과 평등한 사회, 부강한 나라를 소망하였던 개화파의 이상은 고작 사흘의 꿈으로 버려졌다. 역사는 그들에게 그들의 이상과는 완전히 반대가 되어 버린 결과에 대한 책임을 묻게 될 것이다. 그러한 질문은 오늘을 되돌아볼 미래에도 여전할 것이다.

■ 소설가 김인숙(金仁淑)은

연세대 신문방송학과에 재학 중인 1983년 조선일보 신춘문예에 단편소설 ‘상실의 계절’이 당선돼 등단했다. 그후 ‘우연’ ‘꽃의 기억’ ‘그래서 너를 안는다’ 같은 장편소설, ‘브라스밴드를 기다리며’ ‘유리구두’ ‘칼날과 사랑’ 같은 작품집 등 12권의 소설책을 냈다. 한국문학상, 현대문학상, 이상문학상을 수상했고, 작년에 ‘올해의 문장상’(소설부문)을 받았다.

Copyright (c) 2005 badoc All rights reserved

반응형

'스토리 > 역사속으로' 카테고리의 다른 글

| 3日天下의 主役/ 金玉均의 죽음 (0) | 2023.05.27 |

|---|---|

| 3日天下/ 갑신정변(1) (0) | 2023.05.27 |

| 裡里驛 1977년 11월 11일 (0) | 2023.05.27 |

| 裵貞子 (0) | 2023.05.27 |

| 을사조약과 국권의 유린 (0) | 2023.05.27 |